Par le Général de division (CR) Louis BERNADAC

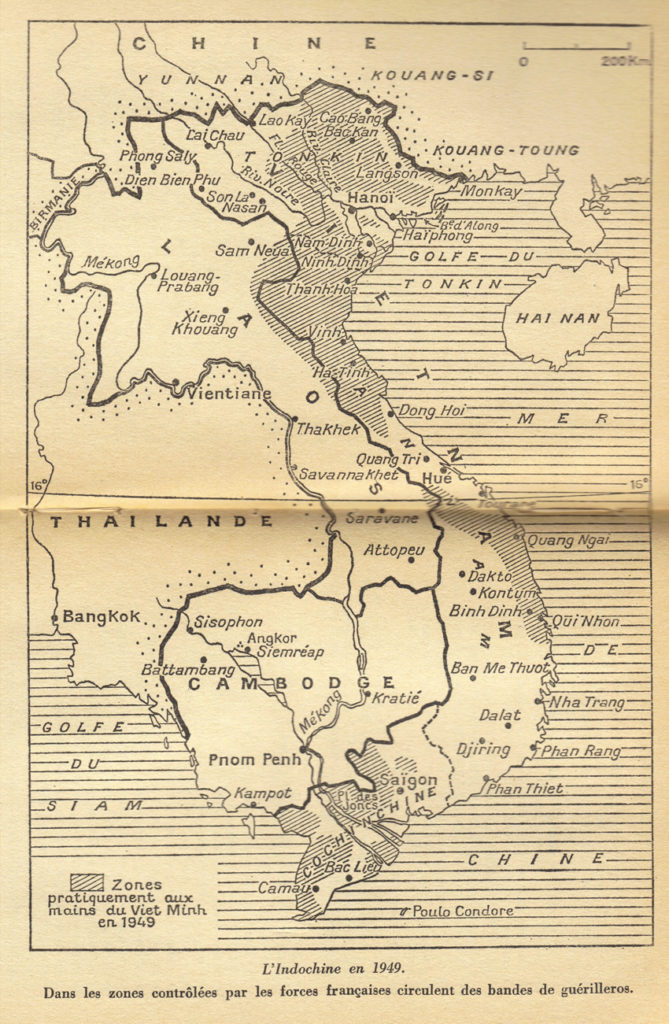

Nous sommes en 1946, la France, enfin libérée, s’efforce de panser ses plaies et de reprendre sa place dans le monde. Déjà, d’autres combats l’attendent.

Après sept années dans les écoles militaires préparatoires, les pièges du S.T.O. (service du travail obligatoire) se referment sur moi et m’enjoignent de rejoindre Katowice, en Pologne. Dans la famille, on ne sert pas l’occupant, aussi va-t-on s’employer à éloigner de ma jeune personne cette funeste perspective. Grâce à de courageuses complicités, la gendarmerie m’accueille dans ses rangs, j’y servirai durant plus de quarante ans. Cette année 1946, quittant l’école des officiers, je commande un peloton de la 1re légion d’intervention en garnison en Allemagne.

Un matin de novembre, tous les officiers sont convoqués pour entendre une importante et lapidaire communication du colonel commandant la légion : « Notre légion s’embarquera dans les mois tout proches pour l’Indochine, ses missions lui seront précisées sur place. Messieurs, je vous remercie. » Nous ne saurons rien d’autre avant notre arrivée à Saigon en mars 1947.

Je me marie le 21 décembre 1946. Exactement deux mois plus tard, le « Pasteur » lève l’ancre à Marseille. Ainsi la République généreuse m’offre-t-elle un voyage de noces dont je serai cependant le seul bénéficiaire et qui m’occupera pendant plus de deux années.

Pourquoi ce départ aussi précipité, pourquoi la gendarmerie ? C’est que les difficultés rencontrées pour assurer la relève des troupes déjà engagées conduisent à associer les responsables vietnamiens à l’effort de pacification en donnant à la garde indigène une dimension plus importante. C’est tout naturellement qu’il est fait appel à la gendarmerie. En effet, tous les gendarmes sont des sous-officiers, c’est-à-dire des cadres aptes à assumer des missions de commandements opérationnels.

À bord du « Pasteur », ce magnifique paquebot transatlantique transformé, pour la circonstance, en transport de troupes, grouille un monde multicolore. Entassées au fond des cales, les unités d’Afrique suffoquent dans leurs hamacs. Les gardes ne sont guère plus heureux dans les dortoirs des ponts intermédiaires. Les officiers subalternes se retrouvent, quant à eux, sur des lits à étage, dans de grandes chambrées avec vue sur la mer, ce qui n’est pas un mince avantage, même si le spectacle ne nous est offert qu’à travers des hublots. Durant les dix-neuf jours de traversée, nous ne pourrons quitter notre navire. Les escales sont réduites au strict nécessaire, le temps presse, on craint aussi le renouvellement de fâcheuses désertions et, tout de même, il ne s’agit pas d’une croisière touristique. Durant cette longue traversée, aucune information d’aucune sorte ne nous est donnée. Nous allons en aveugles vers une terre inconnue.

Deux ans plus tard, le même « Pasteur », cette fois un peu rouillé, ramènera à Marseille les rescapés passablement endommagés, même ceux qui ne quitteront pas leur bureau de Saigon ne reviendront pas totalement indemnes. Moins nombreux, ils seront plus au large, à bord.

Arrivés à Saigon, le colonel ne nous laisse guère de loisirs pour goûter les charmes des promenades en pousse-pousse. Ce qui importe c’est de nous dévoiler, enfin, nos missions. Répartis sur toute l’étendue de la Cochinchine, les officiers commandants de peloton prendront position dans l’une ou l’autre province avec les sous-officiers venus de France avec eux. Ils devront compléter leur unité en y insérant le petit élément de la garde cochinchinoise déjà sur place. Il leur faudra, surtout, recruter très rapidement des volontaires et les former afin de disposer d’une formation assez solide pour occuper des postes dans les villages ou sur des sites sensibles. Pour ce qui me concerne, je mettrai sur pied deux escadrons constitués de trois cents gardes de tous grades.

C’est tout simplement en tirant à la courte paille que le sort me réservera le poste de Gocong tandis que celui de Mytho reviendra à mon camarade de promotion, Bossot. Il n’est pas question de mettre Bentré en jeu. Notre jeune patron Toucoulou connaissant la mauvaise réputation de cette région se l’approprie d’autorité. Fringant « cyrard », Toucoulou est un chevalier de grande allure. Malgré la mitraille, méprisant le danger, debout sur la diguette, imperturbable, il dirige la manœuvre, comme à l’exercice. J’aurai, un jour, le loisir, si je puis dire, de vivre un de ces moments, à ses côtés, en invité et de passer ainsi tout près d’une définitive conclusion. Longtemps le lieutenant Toucoulou sortira sain et sauf de ses exploits, mais la baraka est une compagne infidèle. Elle le quittera bientôt dans une sanglante embuscade.

C’est en train que je fais le voyage jusqu’à Mytho. Notre armement se réduit à nos pistolets et à nos mitraillettes « Sten » dont on connaît le comportement capricieux. Nous avons une allure assez pittoresque avec nos jambes pâles recouvertes des ridicules bas vert-bouteille des surplus de l’armée Montgomery d’où proviennent aussi nos antiques casques coloniaux et nos larges shorts qui flottent au vent et camouflent nos genoux. Dans ce bizarre accoutrement, nous nous installons, tant bien que mal, au milieu d’Annamites montés sur le toit des wagons, accrochés aux marchepieds ou entassés dans les compartiments avec leurs enfants morveux et rieurs, intrigués davantage par notre curieuse présence que par celle des poulets, canards et porcelets qui ne tarderont pas à être servis laqués mais qui, pour l’heure, se promènent dans nos pieds.

L’aspirant Valbert dépêché par le commandant Johnson, du 4e régiment d’artillerie coloniale, en charge du secteur de Gocong, m’attend à la gare ; à la vue de ce bizarre équipage, il comprend qu’il lui faut, sans plus tarder, prendre les affaires en main. Je me laisse faire. Mes compagnons immédiatement distribués dans les camions, je suis invité par mon mentor à prendre place, à ses côtés, dans la cabine du « dodge » de tête. Cette situation aventurée, sans blindé de protection, m’est offerte, sans commentaire, comme allant de soi. Valbert est visiblement à la fête et profite de toutes les occasions pour me mettre dans le coup.

« - Attention, mon lieutenant. Vous voyez le tournant, à gauche à l’entrée de la cocoteraie ?

– Oui et alors ?

– Alors, la semaine dernière, une patrouille est tombée dans une embuscade, les renforts n’ont pu que ramasser les morceaux. »

Quelque temps après :

« - Accrochez-vous, nous allons traverser une mauvaise coupure. Nous y avons laissé un « six-six » l’autre jour avec deux blessés. Nous n’avons pas encore eu le temps de la réparer… Oui, vous arrivez à temps ! Ça commence à aller mal, on vous attend ! J’ai vu, vous avez chacun un P.M., c’est formidable !

– Vous croyez ? Nous n’avons que ça !

– Le commandant vous prêtera un canon.

– Un canon ! Nous ne sommes pas des artilleurs !

– On vous apprendra ! »

Passablement abasourdi, inquiet même, par les réjouissants commentaires distribués allègrement par Valbert dans la cabine du « dodge » j’arrive avec mon équipage au poste de Ghio-Gao. Pendant que les camions, l’un après l’autre, traversent le rach par le bac, le chef de poste m’invite à porter un toast en manière de bienvenue. J’ai droit à un « choum » généreusement servi dans un quart de soldat passablement cabossé. Innocemment, j’avale une large rasade de cet épouvantable alcool de riz, façon légionnaire, qui me brûle atrocement la gorge. On ne m’y reprendra plus !

Saine et sauve, ma petite troupe atteint enfin Gocong. Après une bonne douche sous un bidon d’eau de pluie qui efface la poussière de la piste et remet mes idées en place, je me présente au commandant Johnson. Il m’accueille avec de grandes démonstrations de civilité. Ce personnage de style « armée des Indes », pour m’encourager, sans doute, me laisse à penser que je pourrai le sortir d’une situation qui va en se dégradant. Je ne me fais cependant aucune illusion : l’humble et inexpérimenté renfort que je représente, pour le moment, ne permet ni de rétablir la sécurité ni de combler tous les vides. Sans me laisser le temps de reprendre mes esprits, il m’assigne la charge de cinq, voire six postes. La nuit, Dieu merci, porte conseil. Dès le lendemain, avec les précautions d’usage, je fais observer au commandant que ma première mission est de créer un ensemble cohérent de trois cents gardes dont la plus grande partie proviendra des villages. Pour le moment, je ne dispose que d’un petit élément de la garde cochinchinoise et de trente gradés et gardes français. Je ne veux les voir, ni massacrés dans leur poste, ni les récupérer à demi fous ou complètement alcooliques. Je demande un délai pour comprendre, recruter, instruire, m’organiser. Le commandant Johnson reçoit mes propos dans un esprit parfaitement disponible et se range à mes arguments. Ce n’est pas sans mérite tant son distingué chef d’état-major insiste pour que la relève s’opère sans attendre. C’est dans ces conditions que j’éviterai les erreurs d’improvisation et mettrai à profit le court délai qui m’est accordé pour m’aguerrir en accompagnant les artilleurs dans leurs patrouilles et leurs convois vers les postes.

Ainsi, peu de temps après, je me propose pour me joindre à deux sections du 4e R.A.C., renforcées du peloton d’automitrailleuses de l’aspirant Cola, notre spahi. Il s’agit d’une opération de pure routine : le ravitaillement du poste de Tan-Nien-Tay qui me sera d’ailleurs bientôt attribué. Cette banale liaison sera mon baptême du feu, une grande et rude révélation qui me mettra rapidement en selle. Alors que nous nous apprêtons à traverser le rach, à près d’un kilomètre du poste, nous tombons dans une impressionnante embuscade, impressionnante surtout pour moi qui n’en attends pas tant. Sautant de mon « 4×4 », j’entends le crépitement d’armes automatiques qu’accompagnent les hurlements des « Viets » tapis derrière l’épaisse végétation qui borde la rivière. Ce qui me frappe ce sont les sifflements, plutôt les bourdonnements, très proches de mes oreilles, que j’attribue naïvement à des moustiques, On m’en a tant parlé ! L’aspirant Valbert, mon intarissable cicérone à mon arrivée, observant avec épouvante ma folle et innocente attitude, debout sur la piste, me crie, m’ordonne, de m’aplatir immédiatement dans la rizière. Je réalise enfin ma méprise : ce sont les balles des Viets qui font cette musique, les moustiques n’y sont pour rien. Je l’ai échappé belle ! N’ayant aucune troupe à commander, je ne sais où me mettre, quelle part prendre à cette affaire. Je me sens, avec raison, totalement inutile, encombrant même. En réalité, personne, désormais, ne se préoccupe de ma personne, il y a mieux à faire. Je me contente d’observer la scène en évitant de me faire remarquer par mes inconséquences. Je vois bien, cependant, que les choses ne tournent pas à notre avantage, nos maigres forces ne permettent aucune manœuvre, nous sommes, bel et bien, cloués au sol, sur la défensive. Nous tiendrons ainsi plusieurs heures jusqu’à l’arrivée des renforts venus de Mytho : une compagnie de tirailleurs algériens commandée par un capitaine qui ne me semble pas tombé de la dernière pluie. Impavide sous le feu, il donne ses ordres, précis, rapides qui engagent tous ceux encore valides. Impressionné par ce personnage, je parviens à m’en approcher, il m’accepte à ses côtés pourvu que je n’intervienne en rien. Il ne court aucun risque à cet égard ! Les Viets semblent lâcher pied, repassent le rach, mais dissimulés dans le maquis de bambous et de palétuviers, le long de la rivière, ils nous arrosent maintenant d’obus de mortier qui nous encadrent dangereusement. À mes yeux, il n’y a aucune raison de s’inquiéter puisqu’il s’agit d’obus amis : ceux des tirailleurs, ils ne peuvent donc nous faire de mal. J’ai tout de même l’outrecuidance de suggérer au capitaine d’intervenir avant qu’il ne soit trop tard.

« - Mon capitaine, vos gens pourraient peut-être allonger leur tir.

– Mon jeune ami, il y a belle lurette que je n’ai plus d’obus, ce sont les Viets qui nous canardent et ils savent faire comme vous le voyez. »

Réalisant alors l’inconfort de notre position, je ne donne pas cher de notre peau. Pour une première sortie, c’est réussi ! Je n’ai pas le temps de méditer davantage sur notre sort : le capitaine du 4e R.A.C. qui avait accompagné les renforts vient d’être touché par une rafale d’arme automatique. Accompagné de deux tirailleurs, rampant dans la boue, je parviens à saisir un bras. C’est trop tard, le capitaine est mort. Nous aurons beaucoup de peine à le tirer jusqu’à nous. Nous quitte un homme d’une grande bonté. À mon arrivée, il m’avait accueilli avec beaucoup de générosité.

Cette première et meurtrière embuscade me révèle la fragilité de notre situation. Désormais, nous devrons, tous, être constamment sur nos gardes, nous méfier de chaque bosquet, de chaque diguette, redouter le silence trompeur autant que les villages désertés et les foules agitées des marchés. Il nous faudra vérifier soigneusement tout indice, tout renseignement. En serons-nous capables ? Il nous faudra être constamment sur le qui-vive, sans rien laisser paraître. J’ai heureusement à mes côtés, l’adjudant-chef Doussin, mon adjoint, mon grand aîné, compagnon discret, intelligent, avisé. Nous saurons unir nos forces, toutes nos forces, chaque minute de ces deux années partagées dans la plus totale confiance, dans la plus profonde amitié.

Le moment est venu d’occuper le terrain. Le commandant Johnson n’hésite pas à me confier un sous-quartier dont je devrai assurer la sécurité. Il réduit l’exigence exprimée à mon arrivée en limitant mon domaine à quatre postes. Ainsi me sera-t-il possible de maintenir dans chacun d’eux un encadrement supportable, cependant limité à trois gardes français. En se relayant, ils assureront une présence continue et attentive de jour et de nuit. Sans défaillance, chaque trimestre, l’ensemble de chaque poste sera relevé par les unités de l’escadron d’intervention. Cette alternance sera gage de complémentarité, de polyvalence et, assurément, de solidarité. Si les postes le plus souvent construits de bric et de broc et sommairement armés assurent cependant une relative sécurité, elle ne les met pas à l’abri des attaques lancées, après encerclement, en particulier la nuit, ni des embuscades tendues aux vulnérables mais indispensables patrouilles du poste qui doit s’aérer, vivre avec la population, la protéger, s’y intégrer.

L’escadron d’intervention constitue la clé de voûte de mon dispositif. Les trois pelotons d’Annamites encadrés de gardes français et des précieux gradés de l’ancienne garde cochinchinoise sont complétés par le peloton des solides cambodgiens à qui je confie les mortiers. Pour nombre de raisons que, dans les rangs, chacun comprendra, les Cambodgiens ne participeront pas à la relève des postes. La création de l’escadron ne souffre aucune attente. Son entraînement sera entrepris immédiatement. Ainsi me sera-t-il possible, en situation relativement calme, d’assurer, à mon gré et avec mes seuls moyens, les indispensables liaisons vers mes postes afin de rompre leur isolement et de les ravitailler. Bientôt, l’escadron sera suffisamment aguerri pour me permettre d’intervenir dans l’urgence sans attendre le soutien des unités mobiles du 4e R.A.C. ou d’autres renforts venant de Mytho ou d’ailleurs. En vérité, le peloton d’automitrailleuses de l’aspirant Colas constitue pour moi le soutien le plus précieux, le plus efficace, souvent le plus rapidement disponible. Plus d’une fois. Colas nous tirera d’affaire. Le système de relève des postes impose une constante remise en cause de l’entraînement afin que chacun acquière les réflexes adaptés à l’évolution des méthodes de l’adversaire. La routine ne s’installera pas. Les événements démontreront l’efficacité de ces mesures. Les postes tiendront, aucun ne sombrera dans la trahison. Ce sera surtout, je ne peux en douter, grâce au climat de confiance, de considération mutuelle qui, très naturellement, s’instaurera entre nous et ne se démentira jamais.

Les artilleurs au milieu desquels je vis constamment savent, comme il convient et quand il le faut, déployer leurs talents. J’admire l’étonnante précision de leurs « 88 » Anglais. Les tirs d’appui, aux éléments préétablis, déclenchés avec promptitude, dès l’alerte reçue, constituent un soutien considérable, irremplaçable, à la résistance des petites unités isolées, attaquées, on le sait, de nuit, le plus souvent, alors que les coupures des pistes empêchent, sinon retardent l’intervention des renforts. Cependant, il ne suffit pas que les savants calculs de l’officier de tir soient justes, il faut encore que les ordres transmis à la batterie soient parfaitement entendus, compris et exécutés, mais encore, que les conditions météo, le vent en particulier, ne viennent pas tout compromettre.

Comme à l’accoutumée, je dîne, ce soir-là à la popote des artilleurs quand je vois arriver vers moi l’opérateur radio tout essoufflé. « Mon lieutenant, Tan-Nien-Tay est encerclé et attaqué. » Un signe et l’officier de tir, le lieutenant Martin, se précipite avec moi dans la salle radio. Les ordres sont donnés dans la minute même. Les coups partent, un… deux. Dans la salle règne un silence un peu angoissé, vite rompu par la voix du chef de poste, le chef Combes qui commente : « 100 m à l’ouest, trop court ». Martin rectifie rapidement les données, donne ses ordres, les coups partent. Combes, à la radio : « Cette fois, c’est pas loupé, en plein au milieu de la cour… Ils vont comprendre ! » Martin, livide, arrête immédiatement les tirs et s’effondre assuré d’être l’auteur d’un horrible carnage. Bientôt, le chef Combes s’impatiente devant ce soudain et, pour lui, inexplicable arrêt des tirs. Il nous rassure un peu, les Viets décrochent. Il s’occupe des blessés. Il nous attend demain… Bonsoir et merci ! Les blessés sommairement soignés. Combes va se coucher, le cœur en paix. Ce n’est pas le cas du pauvre Martin qui ne sait où se mettre ni quoi dire. Combes n’a pas de ces états d’âme, son problème c’est, pour le moins, la survie de son poste, les coups longs, les coups courts, ce n’est pas son affaire, c’est celle des artilleurs.

À Gocong, je ne côtoie pas que les artilleurs, je rencontre d’autres personnages. Sœur Alfred de la Congrégation de « St Paul de Chartres » est de ceux-là. Dès ma première visite, sœur Alfred non seulement m’adopte, mais me prend littéralement en compte. Recueillant les nouveau-nés, des filles généralement, abandonnés à la porte de l’institution, la sœur, la mère supérieure, se donne une nouvelle mission : celle de me garder en vie. Belle et louable ambition, elle le sait, aussi va-t-elle s’y employer avec une redoutable détermination. Elle n’y va pas par quatre chemins, ne prend pas de gants. Elle sait de quoi elle parle. Voici plus de quarante ans qu’elle vit en Indochine dont une longue période sous l’atroce férule des Japonais qui ne l’ont pas ménagée. Elle ne s’attarde pas à me dépeindre les horribles scènes qui restent pour elle toujours vivantes mais, inlassablement, elle construit autour de moi un rempart qu’elle veut infranchissable. Ses conseils, plutôt ses directives sont de style direct.

« Ne faites confiance en personne. Sachez que nos repères, nos références morales n’ont rien de commun avec ceux du monde asiatique. On tentera d’acheter votre tête à l’un ou l’autre de votre entourage le plus proche, votre garde de corps, en particulier. Soyez toujours sur vos gardes ! »

Lorsqu’un matin, je lui demanderai ses sentiments à l’égard de l’âme annamite, elle me répondra : « Quand je serai assurée d’avoir bien compris, je vous ferai signe. »

Tous les prétextes lui sont bons pour pousser ses avantages. Apprenant que nous venons de faire des prisonniers, elle me gronde maternellement en me reprochant ma stupide et dangereuse inconséquence. « Ils vous encombreront vite, vous leur rendrez alors la liberté et vous vous étonnerez après qu’ils vous tirent dessus. » Elle sera toujours scandalisée lorsque, lui faisant visite, « j’oublierai » de lui confier mes projets. Le lendemain, les découvrant grâce aux bruits des moteurs qui s’entendent depuis la congrégation, elle rassemblera toute la communauté pour une fervente prière à mon intention, prière que je paierai bientôt d’amers reproches qui mettront du sel à ces séances toujours affectueuses et réconfortantes. En 1951, le général de Lattre de Tassigny viendra à Mytho lui remettre la légion d’honneur. Clemenceau, le général, la sœur sont des Vendéens, tous les trois de Mouilleron-en-Pareds, tous les trois des « caractères ».

La sœur n’occupe évidemment pas toute la place. Il me faut aussi citer l’administrateur et ses aimables conseillers toujours souriants. Je ne saurai rien d’eux, je ne leur dirai rien. Excellemment formés par l’administration coloniale, ils demeurent pour moi totalement mystérieux. Dans quelques rares occasions, l’administrateur reçoit dans son palais en organisant dans ses salons des tables de jeu et, mieux encore, des fumeries d’opium de grand style. Ma divine crainte de succomber à ces délices me protège, malgré l’insistance de notre hôte. Le nouveau commandant n’a pas ces inquiétudes. Je me demande si ce solide breton en est à sa première expérience. Quoi qu’il en soit, au grand étonnement de l’administrateur et de ses invités qui observent la scène avec un brun d’inquiétude, le commandant ne changera pas d’état à la douzième pipe ! Je n’oublie pas le charmant inspecteur primaire, mon épisodique partenaire de tennis ni l’un ou l’autre médecin qui m’offre, à chaque rencontre, des moments de calme, de respiration et d’échanges prudemment anodins. Le docteur Dang est mon voisin, je le vois tous les jours, il parle le français avec l’accent de Bordeaux où il a fait sa médecine. En dégustant le thé que son épouse nous sert avec une parfaite distinction avant de s’effacer discrètement, nous parions de l’air du temps mais aussi de littérature dont il est très féru. Nous nous comprenons sans effort. Je suis en compagnie d’un homme de grande ouverture, parfaitement à l’aise dans les deux cultures.

Le docteur Thaï dirige le petit hôpital de Gocong, il me subjugue et m’enchante tout à la fois. Dès notre première rencontre, je sais qu’une vraie amitié nous liera à jamais. Je ne m’en explique pas les raisons, mais le visage du docteur Thaï, son regard dégagent tant de bonté, de dépouillement, d’humilité mais aussi de désespérance qu’une profonde émotion m’étreint pour ne plus me quitter. Contrairement à ses compatriotes, son âme se révèle à nu. Nous pouvons aborder tous les sujets sans précautions particulières. Le docteur ne connaît pas la France. Il a fait ses études à l’école de médecine d’Hanoi avant qu’une Faculté n’y soit créée. Ses professeurs l’ont profondément marqué, il leur voue une immense reconnaissance. Si son français n’est pas porté par l’accent de Bordeaux, il est irréprochable, il s’exprime dans notre langue avec une admirable aisance, une indéniable jubilation, une finesse d’esprit et un humour distillé par petites touches discrètes. C’est une merveille ! Nous savons prendre notre temps pour savourer notre thé, échanger nos idées, partager nos découvertes, nos interrogations, nos émotions. Nous savons aussi nous amuser du spectacle qui nous est offert. Un après-midi, confortablement installés dans le bureau du docteur Thaï, qui, au sommet de l’allée centrale, offre une vue d’ensemble, nous observons la scène. C’est l’heure du repas du soir, se dodelinant d’une jambe sur l’autre, le ventre à l’avant, tout de noir vêtues, pantalon de cotonnade flottant au vent, les parturientes remontent doucement la pente. Le docteur Thaï, sourire aux lèvres, l’œil malicieux : « Mon lieutenant, regardez, les jonques de mer rentrent au port. » L’image est belle, je suis ravi d’être associé à cette amusante évocation. Oui, je me sens en parfaite harmonie avec le docteur Thaï, lui aussi vit ces rencontres avec bonheur. Même s’il ne la recherche pas, il sait que son influence sur ma personne me fait du bien, m’enrichit.

Alors que, non sans peine, ni dommages, nous venons de donner une correction à une bande qui a failli nous surprendre, je découvre, les Viets en fuite, leur chef, Dûong-Binh-Quyen, blessé, allongé dans la rizière. Son regard empreint de dignité et de calme m’impressionne, il n’exprime à ma vue aucune supplique, aucune terreur. Son sort ne lui échappe pas mais il ne semble pas le redouter. Par je ne sais quelle grâce, sans que nous échangions une seule parole, nous nous comprenons, nous respectons. Il voit que je ne céderai pas à la soif de vengeance que manifestent tous ceux qui s’affairent avec véhémence autour de moi. Je comprends leur réaction mais je m’explique. Mes ordres seront exécutés. Le voici maintenant dans mon bureau, qui est aussi ma chambre, sur un brancard, souffrant sans une plainte. Nous pouvons, désormais, seul à seul, nous accorder un peu de temps pour faire connaissance, simplement, dans l’échange confiant. Je suis heureux de découvrir ce personnage que je combats, ce chef, jeune, visiblement intelligent, riche de ses convictions. Il ne demande rien, il est entre mes mains. Cependant, à l’évidence, il ne faut pas attendre davantage pour l’opérer. À cet égard, je n’ai aucune inquiétude, le docteur Thaï ne trahira pas son serment. « Entendu, mon lieutenant, amenez-le-moi, je vous attends au bloc ». Je n’y resterai pas longtemps, le spectacle, la chaleur, auront vite raison de moi. Dûong-Binh-Quyen sera sauvé. Je ne le reverrai malheureusement pas.

Je dois beaucoup au docteur Thaï. Malheureusement, lors de mon ultime visite, je ne saurai lui donner ce qu’il attend de moi. Je me suis mis sur mon « trente et un » pour, d’une manière un peu solennelle, faire mes adieux à mon ami. Très affaibli. Je flotte dans ma veste blanche. Cette séparation me coûte. Nous ne nous reverrons plus, je le sais. Le docteur Thaï cache son émotion, il comprend mon bonheur de retrouver bientôt celle que j’aime et d’embrasser mon petit Jean-François que je ne connais pas. Avec lucidité, mon ami pressent l’inexorable et proche anéantissement de tout ce qui constitue le fondement de sa vie. Sa femme décédée, il ne lui reste que son fils âgé d’une douzaine d’années. J’ai eu quelques occasions de voir, auprès de son père, ce jeune et sympathique garçon. Au moment de la dernière poignée de main, le docteur Thaï franchit le pas. « Mon lieutenant, voulez-vous emmener mon fils avec vous, il est toute ma vie, je vous le confie. » Je suis bouleversé par tant de confiance et, dans le même temps atterré par cette prière si inattendue, si exigeante. Je ne suis pas préparé à recevoir une si grave proposition. J’embarque dans quelques jours, le temps me manque cruellement pour consulter mon épouse, je ne peux m’engager seul. Je ne suis pas à la hauteur, trop jeune, inexpérimenté, à bout de forces. Je reste sans voix, un long moment, hors du temps, le cœur serré. Le docteur Thaï comprend. Avec une grande douceur, comme il le ferait à l’égard d’un fils aîné, il m’accompagne lentement vers ma jeep, m’étreint et me quitte sans un mot. Nous nous écrirons longtemps, mais jamais nous n’évoquerons cette ultime et déchirante rencontre. De tous ceux qui, en moi, résistent aux années, ce douloureux moment continue de me tarauder cruellement. Jamais je ne parviendrai à m’absoudre. Que sont-ils, tous les deux, devenus ?

Ce sont évidemment les artilleurs qui me sont les plus proches, nous vivons en parfaite symbiose. Nos relations, confiantes, fraternelles, ne seront jamais troublées par je ne sais quelle arrière-pensée, quelle troublante manœuvre, nos destins sont liés. Ce sont des artilleurs, des spécialistes donc, cependant, la nécessité de l’heure a transformé nombre d’entre eux en fantassins, ce que nous sommes devenus nous-mêmes. Leur sélection, leur formation d’excellent niveau, soudent nos équipes dans une totale solidarité. Le responsable du « quartier », le commandant Johnson d’abord puis son successeur, le commandant Urvoy me considèrent comme un des leurs, mes avis sont écoutés, leurs ordres exécutés, rien n’est plus simple. Nous sommes complémentaires. Le colonel Le Berre, de Mytho, commande l’ensemble des unités, de toutes origines, dispersées sur une large étendue de la Cochinchine. Vieux baroudeur endurci, il paie d’exemple en toutes circonstances. Sous des dehors un peu rugueux, ce colosse cache un cœur d’or. Dès le premier jour, il m’adopte sans aucune retenue. Je suis son fils, il est heureux de le proclamer. Si je suis touché de ses propos et, surtout, de son attitude à mon égard, je n’en comprends ni n’en recherche les raisons, c’est ainsi. Plus tard, souvent, nous nous retrouverons dans l’amitié, chez lui, à Paris, ou sur notre terre bretonne, à Rennes lorsque j’y serai en poste.

Je n’oublie pas ceux qui servent dans les unités de renfort, constamment sur la brèche, intervenant le plus souvent dans des conditions extrêmes. J’ai déjà évoqué l’impressionnante figure du capitaine commandant la compagnie de tirailleurs venue à notre secours à Tan-Nien-Tay. Mais comment oublier le capitaine Mikalovitch, fameux yougoslave, personnage d’une dimension exceptionnelle. Il commande à Mytho un escadron du 1er régiment étranger de cavalerie, le 1er R.E.C. Cette unité est équipée d’étranges et redoutables engins amphibies servis par quatre légionnaires : un pilote, un radio, deux tireurs. En réalité, ces quatre gaillards savent tout faire, ils sont parfaitement polyvalents. Tous admirent leur capitaine tant son autorité naturelle, élégante, raffinée, impressionne. Ils sont fiers d’être commandés par un tel chef. À plusieurs reprises, le capitaine Mikalovitch vient sur mes terres me donner un coup de main. Tôt ce matin-là, avant le départ de l’opération, je lui offre le thé en lui demandant s’il souhaite un peu de lait. Ma question a le don de provoquer chez lui un mouvement de violente répulsion, en bégayant d’émotion, il me dit : « Non… non… horreur, je me… suis toujours demandé… comment… ma mère avait fait ! ». Dans l’après-midi, poursuivant une bande rebelle qu’il voit au loin se réfugier dans une pagode, il en ouvre la porte et, flanqué de deux redoutables légionnaires, de son pas lent et solennel, il s’approche du bonze officiant et, lui tapant l’épaule, lui dit : « Monsieur le Curé, la messe est finie ! » Puis il embarque tout ce beau monde. Comme pour justifier cette rafle, il me dira le soir : « J’ai tout de suite compris que ce n’était pas catholique, chez moi, les curés ont tous des cous décharnés, celui-là avait un cou de taureau. » Plus tard, en France, je lirai, dans le journal officiel, la nomination du capitaine dans la légion d’honneur mais à titre posthume. À Aubagne, au musée de la Légion, je verrai son képi blanc troué de toutes parts et apprendrai l’acharnement des Viets sur sa dépouille affreusement mutilée.

La hiérarchie de mon Institution est lointaine, je ne la redoute pas, elle me fait confiance, il ne peut en être autrement. Le chef d’escadrons Bouquet de Mytho, veille d’un air débonnaire et affectueux sur notre sort qui lui échappe cependant. C’est un patron qui ne complique rien, rien ne l’étonne, rien ne le dérange, rien ne l’inquiète. Il ne voit de mal en rien ni en personne. Intelligent, simple, accueillant, généreux il ne manque pas d’humour. Quand, un jour de grande cérémonie avec levée des couleurs le lieutenant qui a remplacé Bossot à Mytho, néglige « un petit détail » comme cela lui arrive (le drapeau a été oublié) d’aimables artilleurs, conseillent notre cher patron, pour une fois en colère. « Vous n’avez qu’à le punir. » Cette horrible solution ne lui est pas accessible, sa réplique est immédiate. « Le punir, le punir ! Je ne peux pas, il s’en fout ! » Dans ses moments perdus, il apprend le russe. Alors que je profite d’un convoi pour venir lui rendre compte de mes affaires, pour me faire plaisir, sans aucun doute, il m’invite à prendre place dans sa jeep et, prenant le volant, m’entraîne, sans le moindre accompagnement, au travers d’une épaisse et peu sympathique forêt de palétuviers pour m’y faire admirer un poste en construction. Après vérification, j’observe que n’y a aucune arme à bord, le commandant ne s’en étonne pas. « Pourquoi faire ? » II lui arrivera de venir me voir à Gocong, sans escorte, absolument seul dans sa jeep, contre toute attente, il arrivera à bon port et refusera ma chambre, préférant un lit de camp sous les arbres de la cour.

Le colonel Degré, mon témoin de mariage, commande, de Saigon, l’ensemble des unités de la Garde couvrant toute l’étendue de la Cochinchine. Il souffre de me savoir dans cette contrée malsaine. Je ne suis pas le seul, il le sait bien. Cependant, au milieu de mon séjour, il me proposera de venir à son état-major, je ne saurai évidemment accepter. Les derniers jours, à Saigon, inquiet de mon état quelque peu délabré, il veillera, avec une attention toute paternelle, à ce que rien de fâcheux ne m’arrive avant d’embarquer.

Revenons à la rizière et à ses pièges. De nombreux, trop nombreux renseignements me parviennent que je suis absolument incapable de maîtriser. Ignorant souvent leur véritable origine, quel crédit leur accorder, quelle exploitation leur donner ? Pour en faire le tri, j’ai recours à Vanh-Theng, le vénérable et solide adjudant de l’ancienne garde cochinchinoise que les Viets, à maintes reprises, ont tenté d’abattre. À l’abri des regards et des oreilles, je le consulte et me tiens toujours à ses avis. L’administrateur, toujours bien intentionné à mon égard n’a pas manqué de mettre à ma disposition un de ses distingués collaborateurs, interprète obséquieux, servile, rôdant constamment autour de Dong, mon garde du corps. Comme pour la plupart de ses condisciples, le jeu est sa passion, le sort ne peut toujours lui être favorable, cependant, je le vois constamment dans l’aisance. Je n’ai pas confiance et pourtant, par la force des choses, malgré ce que j’en ai, il est souvent mêlé aux interrogatoires des prisonniers. Quel profit tire-t-il de cet exercice ?

La méfiance ne peut cependant occuper constamment mon esprit, être la seule règle. Comment y survivre ? Si l’élémentaire prudence commande mon attitude et mes décisions, je m’efforce, dans le même temps de susciter les initiatives chez tous ceux qui m’entourent en leur témoignant une entière confiance, en leur montrant que j’attends d’eux une participation consciente, réfléchie, adaptée aux événements les plus inattendus. Non seulement j’accepterai leurs suggestions mais j’y attacherai du prix chaque fois qu’elles le mériteront. C’est dans cet esprit, lorsque cela est possible, qu’à la dernière minute, juste avant d’embarquer dans les camions, pour exposer les grandes lignes de mes intentions, je rassemble tout mon monde, sans en oublier un seul mais en prenant grand soin d’écarter tous les autres Ainsi chacun, informé du dispositif adopté et des diverses phases envisagées pour atteindre l’objectif, pourra réagir d’instinct. La passivité pourra être évitée. Les ordres, parfaitement compris seront correctement exécutés et, s’il le faut, devancés. Jamais je n’aurai à regretter ce procédé, je le reconnais, peu commun. Une de nos petites aventures illustre mon propos. À mon P.C. de Gocong, je reçois un message de détresse du poste de Vam-Lang assiégé par une forte bande rebelle. Rassemblant l’escadron d’intervention et malgré l’absence du peloton d’automitrailleuses de l’aspirant Colas, je cours au secours du poste, les coupures de la piste ne nous retardent guère. Les Viets, surpris de notre arrivée si rapide, décrochent. Pour la première fois, nous sommes au contact d’une bande qui ne nous attend pas. C’est une exceptionnelle aubaine que je ne laisserai pas échapper. Nous allons nous débarrasser de cette bande.

Malheureusement, courant sus aux Viets, j’ai, dans ma hâte, oublié quelques cartes d’état-major. Ainsi, dans notre poursuite, sommes-nous entraînés dans une région que je n’ai jamais parcourue. En réalité, je ne sais où j’engage l’escadron. N’ayant plus de repères et redoutant quelque piège qui me surprendra en terre inconnue, peut-être dans une zone de refuge des Viets. Je décide d’arrêter là notre poursuite. Dong, mon garde de corps qui ne me quitte pas d’une semelle, me voyant désemparé, étonné aussi de ma décision, me souffle à l’oreille : « Si moi lieutenant, moi passer par là et surprendre Viets derrière village, là-bas. » Dong, le « sans grade », sait qu’il peut s’exprimer sans crainte. Bien entendu, je me range à son avis ; grâce à Dong, les Viets recevront, ce jour-là, une sérieuse correction.

Comme la plupart de ses camarades, Dong est un enfant de la rizière, il en connaît toutes les diguettes et devine ce qui se cache derrière elles ; je lui dois la vie. Ma tête est mise à prix. Depuis la découverte de documents – curieusement, les Viets écrivent beaucoup – j’en connais le montant et je dispose d’un petit trésor oublié par une bande dans une de ses caches. Me souvenant des leçons de sœur Alfred, notre secrétaire, le chef Bohrer, qui gère scrupuleusement notre prise de guerre, reçoit mission de remettre discrètement à Dong quelques-unes de nos précieuses piastres Viets, chaque fois que je reviendrai d’opération en bon état. Rapidement perdues au jeu, les piastres seront renouvelées dès ma prochaine et heureuse équipée. Cette régulière rétribution, peut-être superflue, mais comment le savoir, me laisse à penser que je suis à l’abri d’une traîtrise. Si Dong aime les piastres, il se comportera toujours avec une parfaite fidélité et une étonnante efficacité. Sa vue perçante, l’extrême rapidité de ses réactions, sa présence d’esprit, son agilité dépassent l’imagination. Un jour, après avoir traversé une zone de palétuviers, aréquiers, bambous et autres espèces sympathiques, nous abordons une rizière gorgée d’eau. Avant de poursuivre notre progression, je veux voir de plus près ce qui nous attend. Appuyé à un bananier afin d’assurer mon équilibre, j’observe à la jumelle la profonde futaie qui borde la rizière, au loin. Dong, sur ses gardes, comme toujours, ma carabine à la main, observe, lui aussi. Je n’ai pas le temps de scruter tous les arbres et les fourrés que me voilà projeté dans la rizière, enfoncé dans la boue jusqu’au cou, ne comprenant rien à ce qui m’arrive. Dong, aidé de deux de ses camarades, me ramène sur la diguette et m’y laisse allongé, dans un piteux état. Fier de son exploit, riant de toutes ses dents, il me montre le tronc déchiqueté de mon bananier. Entouré de radios, je suis vite repéré par un tireur d’élite accroché au sommet d’un arbre qui m’ajuste posément. Dong n’a pas besoin de jumelles pour observer ce qui m’est destiné. Au cours de ma dernière et cruelle opération, l’escadron cloué au sol depuis de longues heures par une importante bande qui nous attend, bien à l’abri, j’observe dans notre dos des mouvements suspects qui m’annoncent un imparable encerclement. N’ayant plus mes jumelles, je montre à Dong la bande qui va bientôt régler notre sort. Dong, sans la moindre hésitation, transforme mes Viets en un paisible troupeau de buffles qui ne songent pas à nous charger, du moins pour le moment.

Au fil des jours, des périls partagés, des pertes douloureusement subies mais aussi des ralliements obtenus, d’une relative sécurité, ici et là, établie, nous parviendrons, tout naturellement, à un niveau de cohésion et d’efficacité, justement reconnu.

Le terme de mon séjour s’annonce. Je ne suis pas en bon état, mon moral est atteint, ma santé se détériore, mes forces m’abandonnent. Cette subite dégradation qui inquiète mon entourage résulte d’une violente empoignade avec un certain colonel qui, abandonnant un moment son bureau de Saigon, est venu sur mes terres, en mobilisant de nombreuses unités, y concevoir et diriger une opération qui finira mal. Devant l’outrance, généreusement encouragé, à l’oreille, par le colonel Le Berre, hors de lui, je ne peux me taire. Mon insolente réplique, cependant bien méritée, me vaudra une injuste et sévère réprimande qui m’affecte au plus profond de moi-même. Le soutien affectueux du colonel Le Berre, les témoignages d’amitié de mes compagnons artilleurs et gardes ne peuvent panser ma blessure.

À bord du petit bâtiment de la marine qui, tout à l’heure, descendra la rivière de Saigon pour retrouver le « Pasteur » dans la baie du cap St-Jacques, je suis appelé à la passerelle. M’y attend le commandant de l’ensemble des troupes de Cochinchine, le général de la Tour, en personne, alerté par je ne sais quel détour, le colonel Le Berre sans doute, peut-être la courageuse intervention d’un capitaine de l’état-major de ce colonel siégeant à Saigon, témoin des événements, outré de la misérable mesure qui me frappe. Je suis très impressionné par l’attitude de ce grand patron, au passé prestigieux Après m’avoir chaleureusement serré la main, sans pouvoir cacher son émotion, le général me demande – rien de moins – d’accepter ses excuses pour m’avoir adressé un message si immérité. Il sait désormais la vérité et sa peine est grande. Voyant mon visage bouleversé le général me rappelle aux exigeantes réalités de la vie, aux promesses de l’avenir et me prodigue ses affectueux et bien émouvants encouragements. Une pareille rencontre marque à tout jamais son homme. La blessure se refermera et bientôt, sur le « Pasteur », lentement, les forces reviendront.

Si, à l’aller, nous le savons, notre entassement, à plus de quatre mille, est épouvantable pour beaucoup d’entre nous, nous découvrons, cette fois, un paquebot presque désert, les pertes autant que les rapatriements sanitaires sont tels que notre effectif est réduit de moitié. Je ne vois aucun visage connu. Ni ma solitude ni mon désœuvrement ne me pèsent, j’ai tellement besoin de repos que je me contente de dormir, lire, vivre déjà mon bonheur de retrouver bientôt les miens. Nous longeons les côtes d’Annam jusqu’au golfe du Tonkin pour y embarquer les rapatriés de la région nord. Le « Pasteur » jette l’ancre en baie d’Along. Du pont supérieur, je découvre le merveilleux spectacle. Je vois aussi une vedette de la gendarmerie amarrée au flanc de notre paquebot. Je fais signe au petit équipage, me présente et sans penser, un seul instant, à demander l’accord d’un responsable, je me laisse glisser le long d’un cordage jusque-là vedette où l’on m’accueille avec joie. Après une éblouissante et inoubliable promenade dans la baie au milieu des immenses rochers en pain de sucre, des jonques et des sampans, les gendarmes marins me débarquent à Honguay, un petit port charbonnier, près d’Haïphong. L’officier chef de poste que je rencontre pour la première fois me reçoit comme un prince. Il fait mettre les petits plats dans les grands, le cuisinier nous honore de ses recettes les plus succulentes, la réception se prolonge. Je suis tellement sous l’effet de ces chaleureuses attentions que j’en oublie le « Pasteur ». Dès que je reprends mes esprits, je demande à mon hôte de hâter mon retour. On met « plein gaz ». Alors que les manœuvres pour lever l’ancre sont en cours, je parviens, non sans peine, à aborder. Mon arrivée assez spectaculaire me vaut d’être immédiatement convoqué par le commandant d’armes. Il n’a d’autre solution que de me mettre aux arrêts. Il ne peut cependant s’y résoudre. Je n’aurai droit qu’à une simple admonestation qui ne troublera pas mes rêves peuplés de mystérieuses apparitions en baie d’Along.

Jusqu’à l’arrivée à Marseille, seule la lecture occupera mes jours, j’éviterai tout nouvel exploit, les occasions ne se présenteront d’ailleurs pas. Les escales de Colombo et d’Aden seront cependant des moments de belles découvertes qui ne se présenteront jamais plus.

Sur le quai, à Marseille, mon épouse m’attend et tombe dans mes bras. Une nouvelle vie commence, mais il faudra beaucoup de temps à mon petit bonhomme de seize mois pour comprendre qui est cet inconnu débarquant au milieu de ses oncles et tantes qui l’ont tant choyé depuis sa venue au monde.